浙江省教育厅发布《浙江省高等学校教师人工智能素养框架(试行)》

01导言

教育部等九部委联合出台《关于加快推进教育数字化的意见》(教办〔2025〕3号),指出要“全面推进智能化,促进人工智能助力教育变革”,教育进入智能化转型的关键阶段。教师是实现高校教育智能化转型的关键支撑,教师人工智能素养水平将成为未来高等教育竞争力的关键要素。《浙江省高等学校教师人工智能素养框架》(以下简称本框架)以习近平新时代中国特色社会主义思想和立德树人要求为指导,通过构建高校教师的人工智能素养框架,推动人工智能和教育深度融合,促进教育变革创新。

本框架立足教育部相关素养标准文件,借鉴联合国教科文组织发布的《教师人工智能能力框架(2024)》,基于高校教师核心职能解构其主要工作场景及人工智能的应用方式,系统构建高校教师在各场景中需要具备的人工智能应用素养。

本框架适用于高等学校教师,主要面向专任教师和辅导员。

02主体框架

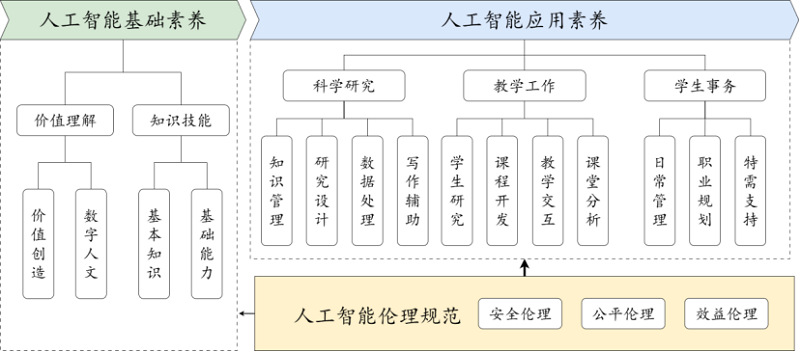

本框架包含人工智能基础素养、伦理规范与应用素养三个基本要素(见下图),基础素养支撑应用能力,伦理规范约束技术应用边界,应用素养驱动教育提质,共同实现人工智能技术与育人本质的深度融合。

浙江省高等学校教师人工智能素养框架

人工智能基础素养是高校教师有效应用人工智能的底层能力,包含价值理解与知识技能两方面:前者从教育生态重构视角理解人工智能在价值创造及数字人文中的功能作用;后者涵盖通用人工智能基本知识与教育应用所需的基础能力。

人工智能伦理规范贯穿人工智能应用全过程,涉及安全、公平、效度三个维度。安全伦理强调数据隐私保护意识,公平伦理要求教师理解因算法偏见导致的公平问题并保障弱势群体权益,效益伦理要求教师确立技术应用服务于教育本质目标的原则,防范技术滥用,避免因关注效益而忽视伦理要求。

人工智能应用素养是本框架的核心部分,聚焦教学工作、科学研究、学生事务三大场景。教学工作场景主要关注学生研究、课程开发、教学交互及课堂分析,是教学设计、教学评价和质量分析、教师自我反思等的工作基础;科学研究场景主要包括知识管理、研究设计、数据处理和写作辅助,是提高科研效率、构建智能化研究范式的有效手段;学生管理场景主要包含日常管理、职业规划及特需支持,是改进学生管理方式、完善学生过程性评价、挖掘学生需求的创新举措,同时可支持教学内容和方法的个性化需求。

(一)人工智能基础素养

1.价值理解

(1)价值创造

高校教师需高度认识人工智能作为教育生产力变革要素的战略价值,充分理解人工智能对未来人才培养、科学研究等方面的意义。不仅要以批判精神审慎应对人工智能技术的教育应用,还应在教学过程中有意识地引导学生发展批判性思维与理性判断能力。特别是与浙江省人工智能优势产业和前沿方向的结合,理解人机协同教学在促进教育公平、支撑个性化关怀与学生创造性成长中的价值,把握人工智能驱动的科学研究方法创新、跨学科知识生产等方面的价值,关注本土人工智能产业发展需求与机遇,理解人工智能在精准挖掘学生需求、提供个性化干预、深化人文关怀等方面的价值。

(2)数字人文

教师需确立以学生发展为中心的人工智能教育应用理念,强化对人工智能技术应用的数字人文关怀。尊重学生个性需求,自觉审查及遵守人工智能应用伦理,高度意识本地人工智能产业发展中伦理实践的问题,防范算法黑箱侵蚀客观性;关怀学生情感与注重隐私保护,制定“技术应用-权利保障”准则,关注人文敏感性和技术复杂性,引导学生认识浙江省人工智能产业生态中负责任的科技应用观,确保人工智能应用安全、公平与效益。

2.知识技能

(1)基本知识

人工智能基本知识是指个体对人工智能核心概念、基本原理及发展脉络的理解,是构成人工智能素养的认知基础。主要涵盖人工智能的基本定义、核心技术原理(包括代表性技术及其运作方式)、技术演进历程与未来方向,以及人工智能涉及的伦理、安全与社会影响等基础性认知与数据思维能力的初步建构。数据思维包括理解数据的来源、结构、偏差与应用逻辑,是贯穿人工智能理解与实践的重要认知工具。该类知识帮助个体建立对人工智能本质与边界的科学理解,是进行理性判断和深化学习的前提。

(2)基础能力

人工智能基础能力是指个体在掌握人工智能基本知识的前提下,与人工智能系统进行有效互动、理解其功能逻辑并执行基础操作的能力,强调通用技术素养与专业知识能力的整合,是人工智能素养深化发展的基础。主要包括识别与使用人工智能工具的技能、对其生成内容进行判断分析与加工的能力、将人工智能技术与特定专业领域知识体系进行融合的能力,结合专业目标、知识规范与价值取向,对人工智能技术的适用性及有效性作出合理评估,并形成专业导向的应用能力。

(二)人工智能伦理规范

1.安全伦理

遵守人工智能安全相关法规,掌握敏感信息分级分类保护及脱敏技术,学会构建数据合规审查框架,防范数据滥用;了解算法偏见、算法决策过程及其潜在影响,防范黑箱风险,明确人机协同安全边界;理解人工智能生成内容的风险,掌握人工智能伪造鉴别技术,学会建立信息可信度验证流程;理解教育场景伦理安全风险,掌握伦理安全评估方法。

2.公平伦理

应用人工智能工具均衡分配教育资源;理解数据偏见对教育公平的影响,掌握消除数据偏见的方法,学会与技术人员协同合作,确保算法公正性;理解特殊群体的教育需求,掌握无障碍人工智能应用技术,学会维护残障学生等特殊群体的权益;理解偏远地区的数字困境,通过轻量化技术工具的运用方法,弥合数字鸿沟。

3.效益伦理

理解人工智能异化可能带来的危害,防范技术滥用风险和技术过度干预教学,树立伦理先于效益的观念;掌握低成本、高适配、轻量化工具的选用标准,理解科学统筹人工智能应用的意义,学会合理规划人工智能应用,避免资源浪费与无效投入;充分理解人工智能应用教育性,遵循学生成长与教育教学规律,避免技术依赖和技术替代学习过程。

(三)人工智能应用素养

本框架将高校教师人工智能应用分为3个大场景、11个主场景、29个具体场景。

1.教学工作

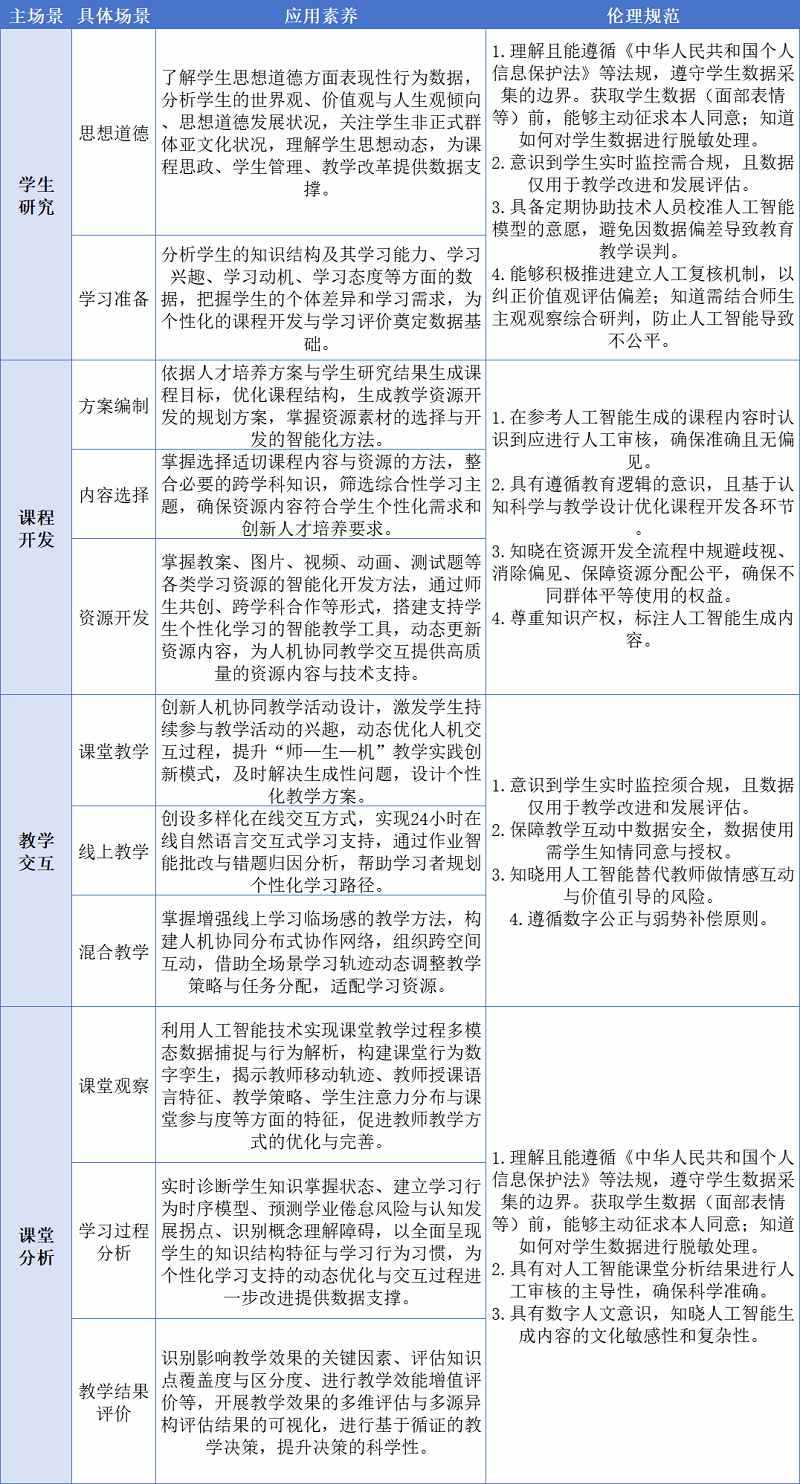

教师掌握借助人工智能进行学生研究、课程开发、教学交互、课堂分析的方法与技能,实现数据驱动的教学方案和过程设计、课堂过程优化,构建“以学生为中心”的人机协同教学生态,开展创造性教学活动。

(1)学生研究

准确评估学生的思想动态与学习状况,支持个性化的课程开发与教学交互。思想道德研究涉及价值观倾向分析、思想道德发展状况及偏差分析、隐性亚文化群体识别;学习准备研究涉及学生知识结构、学习能力、学习兴趣、学习动机、学习态度等方面的分析与应用。

(2)课程开发

基于学生研究数据开展课程目标与学习需求分析,运用人工智能开发或优化教学工具、内容及服务,掌握教学内容选择与更新、教学资源开发的智能化方法,构建个性化学习途径,促进规模化教育与个性化学习的平衡。

(3)教学交互

理解课堂教学、线上教学、混合式教学的人机交互特点与差异,熟练使用人工智能交互工具,创建“教师-人工智能-学生”新型交互方式,优化教学过程,注重人机交互过程中学生自主学习能力、批判性与创新思维的培养。

(4)课堂分析

理解课堂观察、学习分析、教学效果评价的理论与方法,熟练使用智能化数据采集、分析和挖掘方法,可视化呈现课堂分析结果,利用分析结果进行教学反思,助力教学过程优化与学生个性化能力培养。

(5)教学工作场景及素养描述

2.科学研究

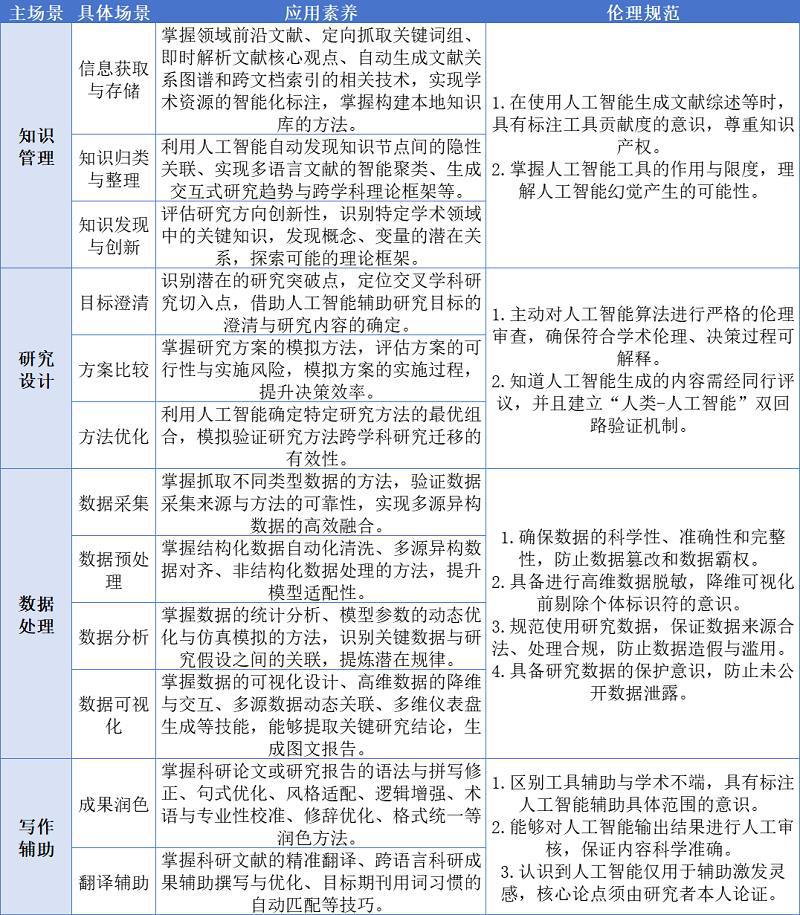

教师运用人工智能进行知识管理、研究设计、数据处理和写作辅助,通过高效处理大数据、构建预测模型、模拟复杂系统并挖掘潜在规律等,增强研究洞察力、优化研究设计,促进科学发现和研究创新。

(1)知识管理

利用人工智能技术自动化整合、分析科研文献,获取与存储信息、归类与整理知识、发现与创新知识,构建个人专属知识库,优化知识管理与应用,提升文献研究效率,加速科学发现。

(2)研究设计

利用人工智能技术澄清研究目标和内容、生成研究方案,优化变量组合、动态调整研究方法、预测研究结果,降低试错成本,提升研究设计科学性,增强创新可靠性。

(3)数据处理

利用人工智能技术采集、预处理、分析、可视化数据,识别隐藏模式与进行科学推断,提升数据质量,降低人工成本,挖掘数据背后的逻辑与规律,促进研究决策智能化。

(4)写作辅助

利用人工智能技术进行文本生成、内容扩写、创意表达、语法纠错、格式规范、跨语言表达等科研创作活动,实现基础写作任务的自动化处理,增强学术语言表达的专业性与科研写作过程的规范性。

(5)科学研究场景及素养描述

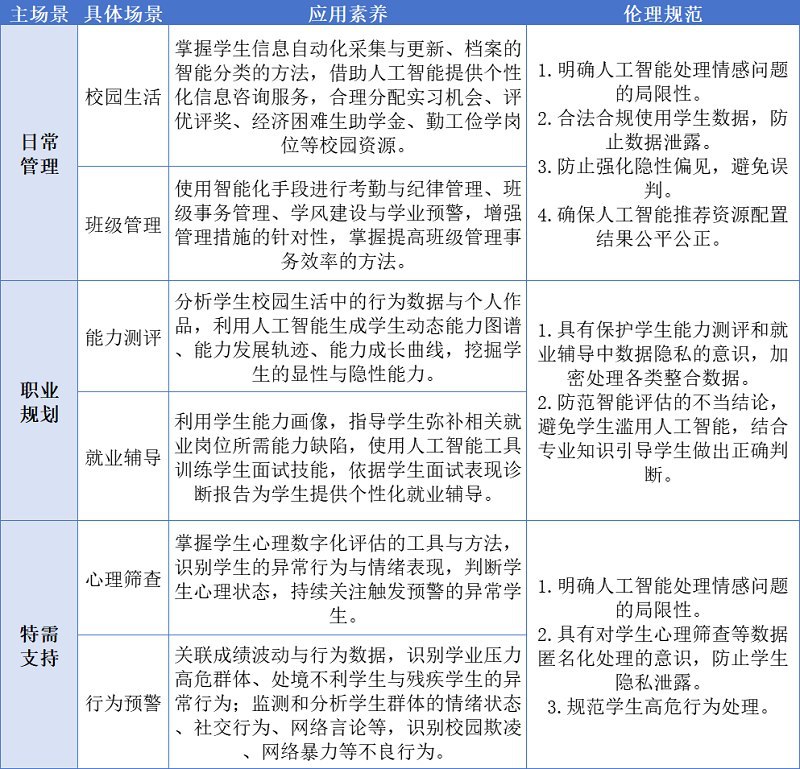

3.学生事务

教师运用人工智能技术处理学生日常管理事务、助力学生职业规划与精准提供特需支持,保障学生基本生活和学习,提升学生就业能力,为学生成长成才创造更好的条件。

(1)日常管理

利用人工智能处理学生校园生活与班级管理等方面的事务,提升管理效率和质量,减轻工作负担,专注学生的个性化成长指导。

(2)职业规划

利用人工智能分析学生的兴趣、能力、学业表现等数据,为学生提供个性化职业规划建议与职业方向发展路径,定位技能短板并规划学习提升,帮助学生制定职业发展规划。

(3)特需支持

利用人工智能监测学生情绪状态、分析学生日常行为数据。识别需要特殊帮助的学生群体,为其提供心理辅导、经济资助等支持,满足特需学生的个性化需求,提升自我发展能力。

(4)学生事务场景及素养描述

(来源:浙江省教育厅网站 2025年9月2日)